Quand on pense à Paris, on imagine souvent une métropole animée, riche en histoire et en culture, mais peu nombreux sont ceux qui réalisent la complexité géographique de cette ville. Alors que Paris intra-muros ne couvre que 105,4 km², elle abrite près de 2,1 millions d’habitants et demeure l’une des plus grandes concentrations urbaines de la planète. Cet article explore l’évolution de la superficie de Paris au fil du temps, des premières fortifications aux enjeux modernes d’urbanisme.

Les origines de la superficie de Paris : des fortifications antiques aux murailles médiévales

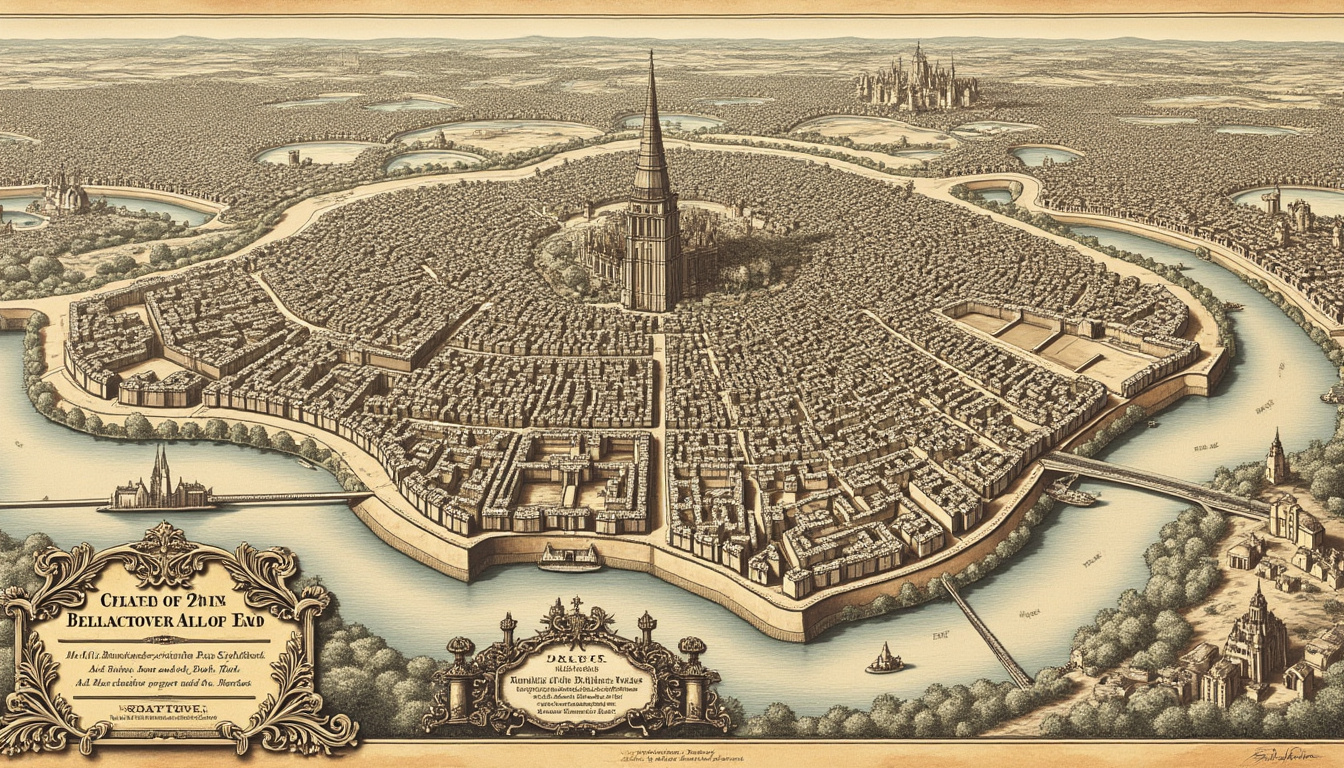

Pour saisir l’évolution de la superficie de Paris, il est essentiel de remonter dans le temps, jusqu’à l’Antiquité. Paris, à l’origine un petit village gaulois appelé Lutèce, n’occupait qu’une partie minime de l’actuelle ville. Ce n’est qu’à partir du Moyen Âge que la ville commence à se fortifier, notamment avec l’édification de la première enceinte, qui a fixé les limites du centre urbain. Au fil des siècles, ces fortifications médiévales ont été développées et renforcées, augmentant ainsi la superficie de Paris.

Au XIIe siècle, Philippe Auguste entreprend la construction de l’enceinte qui entourera la basse ville. Ce mur, long de 3,5 km, marque une première expansion significative, portant la superficie de la ville à environ 200 hectares. La croissance démographique, couplée aux exigences de sécurité, pousse la ville à se dilater.

Cette dynamique se poursuit avec l’ajout de nouvelles murailles, notamment celles érigées sous Charles V au XIVe siècle, qui portent la superficie de la ville à près de 500 hectares. Cependant, c’est avec les fortifications de Thiers dans les années 1840 que Paris connaît une rapide annexation territoriale. Ces murs, longs de 36 km, délimitent aujourd’hui le Paris intra-muros que nous connaissons, englobant non seulement l’ancien centre urbain mais aussi des zones auparavant périphériques.

La haussmannisation : un tournant dans l’urbanisme parisien

Le milieu du XIXe siècle représente un tournant crucial pour Paris, grâce à l’initiative de Georges-Eugène Haussmann, préfecte de la Seine, qui transforme la ville en un modèle d’urbanisme moderne. Ce processus de haussmannisation implique non seulement l’élargissement des voies mais aussi la restructuration complète des quartiers. Ces réformes entendent rendre la ville plus salubre et accessible, tout en répondant à la croissance démographique fulgurante.

Les travaux de Haussmann créent de nouvelles artères, de vastes boulevards et des squares. Le fait que Paris s’étend humaines aussi en superficie par l’annexion de communes environnantes. En 1860, par exemple, Paris augmente sa superficie à 78,7 km², en intégrant des territoires de la banlieue, consolidant ainsi son statut de capitale centrale.

Cette réorganisation spatiale a également eu un impact sur le paysage urbain et sur l’identité des arrondissements, contribuant à une densification de la ville. En à peine deux décennies, Paris transforme son visage, un processus qui témoigne d’une volonté d’adaptation aux défis modernes de l’urbanisation. Aujourd’hui, les boulevards haussmanniens sont devenus une caractéristique emblématique de la ville, créant un lien entre le passé historique et les exigences contemporaines.

Les défis contemporains : densification et préservation des espaces verts

À l’aube du XXIe siècle, Paris fait face à des défis majeurs en matière de densification urbaine et de gestion des espaces verts. Avec une superficie totale de 105,4 km², la ville présente une densité de population d’environ 20 000 habitants par km², l’une des plus élevées au monde. Cette concentration pose la question de l’équilibre entre développement urbain et préservation des espaces naturels.

- Bois de Boulogne : 8,46 km²

- Bois de Vincennes : 9,95 km²

- Superficie hors bois : 84,45 km²

Les bois de Boulogne et de Vincennes, bien qu’en périphérie, sont intégrés administrativement à Paris, représentant près de 18 % de la superficie totale. Ces espaces verts jouent un rôle crucial pour la biodiversité et le bien-être des citadins, augmentant ainsi la qualité de vie dans une métropole d’une telle densité.

Avec l’évolution des politiques de développement urbain, des initiatives telles que la végétalisation des espaces urbains et l’aménagement de nouvelles zones piétonnes ont été mises en place pour répondre à ces enjeux. L’urbanisme durable s’impose de plus en plus comme un enjeu fondamental pour la régénération de la ville.

Le boulevard périphérique : symbole de la séparation entre Paris et sa banlieue

Construite dans les années 1970, le boulevard périphérique représente une barrière physique mais aussi symbolique entre Paris et sa banlieue. Ceinture routière de 35 km, il délimite administrativement Paris de 21 communes limitrophes. Sa conception repose sur l’idée de séparer les flux de circulation intra-muros de ceux des communes avoisinantes.

Cette infrastructure modifie profondément la dynamique urbaine, avec une influence notable sur le transport et le développement économique. Les défis liés à la gestion de cette frontière urbaine sont encore prégnants, entraînant des inégalités régionales en matière d’accès aux services et à l’emploi.

Le périphérique est souvent perçu comme un obstacle à la continuité urbaine, accentuant la ségrégation entre le centre-ville et les zones environnantes. Face à ces enjeux, des réflexions se sont engagées sur la nécessité d’intégrer davantage de politiques de réforme territoriale pour renforcer la cohésion entre Paris et sa vaste métropole, le Grand Paris.

L’évolution de la superficie de Paris : une métropole en mutation

La transformation de Paris est étroitement liée à son évolution territoriale et à son urbanisme. Selon les données, la superficie de Paris a continuellement varié, en fonction des annexions et des réformes administratives. Voici un tableau récapitulatif de l’évolution de la superficie de Paris au fil du temps :

| Année | Superficie (km²) | Commentaires |

|---|---|---|

| 1789 | 14,5 | Superficie d’origine avant les premières annexions. |

| 1860 | 78,7 | Annexion de plusieurs communes lors de la haussmannisation. |

| 1970 | 105,4 | Superficie actuelle de Paris intra-muros. |

Ce tableau illustre non seulement l’expansion géographique de Paris, mais démontre comment les décisions politiques et urbanistiques ont un impact direct sur la configuration de la ville. En regardant vers l’avenir, Paris devra naviguer entre les exigences de la croissance démographique et la nécessité de préserver son patrimoine et ses espaces naturels.

Paris, une métropole aux multiples visages

Le cœur de Paris ne se limite pas aux quartiers historiques ou aux monuments emblématiques. Ses différentes dimensions, allant des luxueux arrondissements aux zones périphériques densément peuplées, commencent à redéfinir ce qu signifie être parisien. La dynamique de croissance démographique continue d’alimenter des débats sur l’urbanisation et la durabilité de cette ville.

Les habitants ont des expériences diverses, en fonction de l’arrondissement où ils vivent, de leur proximité au centre-ville ou de leur accès aux transports en commun. En réaction, le phénomène de gentrification se développe dans certains quartiers, où le coût de la vie augmente particulièrement, synthétisant ce phénomène de conflit entre tradition et modernité.

- Arrondissements centraux : plus de services et d’infrastructures.

- Arrondissements périphériques : souvent en proie à des conditions de vie plus difficiles.

- Banlieue : espace de transition entre le rural et l’urbain, avec des enjeux de mobilité de plus en plus accrus.

Les prochaines années seront donc cruciales pour Paris, qui doit s’engager dans une réflexion sur son avenir en tant que métropole européenne. Les projets tels que le Grand Paris Express visent à améliorer la connectivité avec les communes voisines, mais ils soulignent également la nécessité d’un dialogue constant entre les différents acteurs de l’urbanisme.

Démographie et espaces verts : un équilibre fragile

La préservation des espaces verts en milieu urbain est un enjeu capital pour la santé des citadins et de l’environnement. Selon des études récentes, chaque hectare d’espace vert peut accueillir entre 1 000 et 2 000 personnes, fournissant non seulement un espace de loisirs mais aussi des bénéfices écologiques. A Paris, la présence des bois de Boulogne et de Vincennes devient un facteur essentiel dans la lutte contre la pollution et le stress urbain.

En effet, ces grands espaces naturels favorisent la biodiversité, tout en offrant un répit aux habitants. La densification des zones urbaines soulève ainsi des questions sur la quantité nécessaire d’espaces verts pour soutenir la qualité de vie dans une métropole qui continue de croître. Un équilibre entre modèles de développement urbain et respect des écosystèmes naturels est dorénavant urgent.

Cet équilibre pourrait passer par l’augmentation d’initiatives de végétalisation des espaces publics, incluant des jardins suspendus, l’aménagement de toitures végétalisées, et des pistes de circulation pour piétons et cyclistes. La mise en place de tels projets pourrait transformer la manière dont les parisiens vivent leur ville, réconciliant urbanité et nature.

Quel est l’impact de la densification sur la qualité de vie à Paris?

La densification crée des enjeux de mobilité, de logement et de gestion des ressources, mais elle permet aussi de dynamiser les échanges sociaux et économiques.

Comment Paris gère-t-elle ses espaces verts?

Les bois de Boulogne et de Vincennes jouent un rôle clé dans la préservation de la nature en milieu urbain, représentant près de 18 % de la superficie de la ville.

Quelles sont les principales conséquences du boulevard périphérique?

Cette infrastructure marque une séparation nette entre le cœur de Paris et sa banlieue, influençant les déplacements et l’organisation urbaine.

Quel est le modèle de gouvernance du Grand Paris?

Le Grand Paris vise à coordonner les politiques urbaines et économiques entre Paris et ses communes environnantes, en cherchant à améliorer la mobilité et à réduire les inégalités.

Comment se compare Paris aux autres grandes métropoles?

Malgré sa petite taille, Paris est l’une des villes les plus denses d’Europe, surpassant Londres, Berlin, et Madrid en termes de densité de population.